6 comportamenti che tradiscono un passato difficile: quando l’infanzia lascia il segno

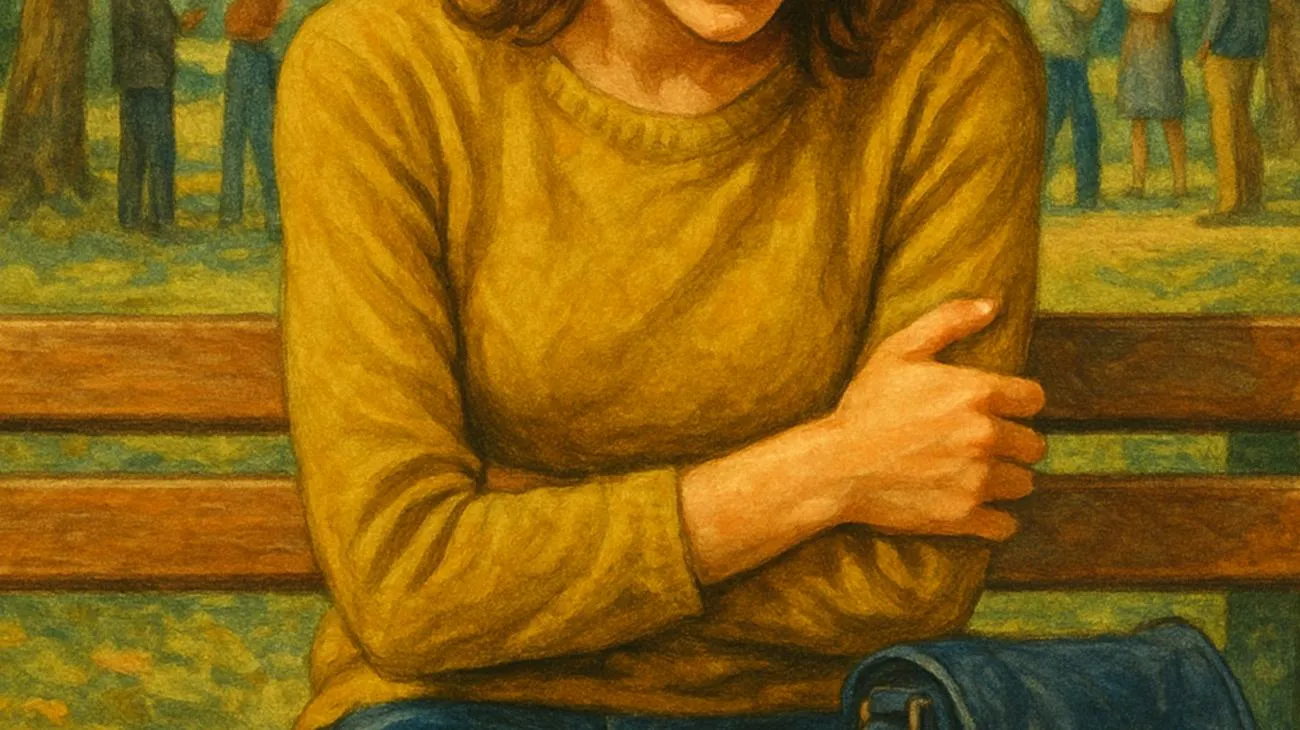

Ti è mai capitato di incontrare qualcuno che sembra avere un “interruttore della diffidenza” sempre acceso? O magari sei tu stesso a riconoscerti in certi schemi comportamentali che, pur sembrando normali tratti del carattere, nascondono qualcosa di più profondo. La verità è che il nostro cervello è un vero e proprio archivio emotivo: tutto quello che viviamo da bambini viene registrato e può influenzare il nostro modo di relazionarci per anni.

La ricerca scientifica ha identificato alcuni comportamenti specifici che potrebbero rivelare la presenza di traumi infantili non elaborati. Non stiamo parlando di diagnosi fai-da-te, ma di segnali che la nostra mente potrebbe inviarci per dirci: “Ehi, qui c’è qualcosa che merita attenzione”.

Quando il cervello diventa un sistema di allarme permanente

Prima di entrare nel vivo, facciamo chiarezza su cosa intendiamo per “traumi infantili”. Non parliamo solo di situazioni estreme come abusi o violenze. Anche esperienze apparentemente meno drammatiche – genitori emotivamente assenti, critiche costanti, l’essere costretti a crescere troppo in fretta – possono lasciare cicatrici invisibili ma profonde.

La neurobiologia ci spiega che lo stress cronico durante l’infanzia modifica letteralmente la struttura del nostro cervello. I bambini esposti a stress prolungati sviluppano un sistema nervoso iperattivo che li rende più impulsivi, chiusi e con difficoltà nell’autocontrollo. È come se il cervello creasse un sistema di allarme che non si spegne mai, sempre pronto a scattare anche quando il pericolo è ormai lontano.

1. La sindrome della “corazza emotiva”: quando fidarsi diventa impossibile

Il primo comportamento che spesso emerge è una diffidenza cronica e apparentemente immotivata. Non stiamo parlando della normale prudenza che tutti dovremmo avere, ma di una vera e propria barriera invisibile che rende quasi impossibile aprirsi agli altri.

Chi ha subito tradimenti di fiducia da parte delle figure che avrebbero dovuto proteggerlo sviluppa quello che gli psicologi chiamano “sistema di difesa iperattivo”. Queste persone potrebbero mettere continuamente alla prova gli altri, interpretare gesti di affetto come potenziali tranelli, o sabotare inconsciamente le relazioni proprio quando iniziano a diventare intime. Il cervello sussurra: “L’ultima volta mi hanno deluso, meglio non rischiare di nuovo”.

2. Il controllore seriale: quando tutto deve andare secondo i piani

Un secondo segnale inequivocabile è il bisogno compulsivo di tenere tutto sotto controllo. Chi è cresciuto in ambienti caotici o imprevedibili spesso sviluppa la convinzione inconscia che solo mantenendo il controllo totale sulla propria vita potrà sentirsi al sicuro.

Questo si traduce in comportamenti che possono sembrare semplice perfezionismo, ma che in realtà nascondono un’ansia profonda. La persona potrebbe pianificare ossessivamente ogni dettaglio delle giornate, avere crisi di panico quando i piani cambiano, o diventare estremamente rigida nelle routine quotidiane. Non è questione di essere organizzati: è paura travestita da efficienza.

3. L’indipendente a tutti i costi: quando “non ho bisogno di nessuno” è una bugia

Molte persone con traumi infantili irrisolti sviluppano quello che sembra il comportamento opposto alla dipendenza: un’autosufficienza estrema e quasi patologica. “Non ho bisogno di nessuno” diventa il loro mantra, ma questa indipendenza è spesso una forma sofisticata di autodifesa.

È come dire: “Se non mi avvicino troppo emotivamente, non potranno ferirmi o abbandonarmi”. Il paradosso è devastante: nel tentativo di proteggersi dall’abbandono, queste persone finiscono per crearlo loro stesse, allontanando chiunque tenti di avvicinarsi davvero.

4. Il critico interiore che non dorme mai: ipersensibilità ai giudizi

Chi è cresciuto con critiche costanti o in ambienti dove niente era mai abbastanza buono sviluppa spesso una sensibilità estrema e sproporzionata ai giudizi esterni. Non si tratta di essere semplicemente “permalosi” o “suscettibili”.

È piuttosto come se il loro sistema nervoso fosse sintonizzato su una frequenza diversa: un feedback costruttivo viene percepito come un attacco personale, una critica innocua diventa la conferma definitiva della propria inadeguatezza. Il bambino interiore continua a sussurrare: “Vedi? Sapevo che non ero abbastanza bravo”, anche davanti a osservazioni neutre o addirittura positive.

5. L’analfabeta emotivo: quando i sentimenti diventano un territorio inesplorato

L’alessitimia – l’incapacità di riconoscere, comprendere e verbalizzare le proprie emozioni – rappresenta una delle conseguenze più subdole dei traumi precoci. Chi è cresciuto in ambienti dove esprimere le emozioni era pericoloso, inutile o addirittura punibile, spesso diventa un adulto emotivamente “sordo”.

Queste persone potrebbero sembrare distaccate o inspiegabilmente “fredde” nei rapporti interpersonali, ma in realtà stanno usando l’unica strategia che conoscono per gestire l’intensità emotiva. Il problema è che l’intimità autentica richiede vulnerabilità emotiva, e per chi ha imparato che aprirsi significa esporsi al dolore, la vulnerabilità può sembrare terrificante.

6. Il “so tutto io”: quando avere ragione diventa una questione di sopravvivenza

L’ultimo comportamento viene spesso scambiato per semplice arroganza: il bisogno ossessivo di avere sempre ragione. In realtà, questo atteggiamento nasce spesso dalla necessità disperata di mantenere un senso di controllo e competenza in un mondo che durante l’infanzia è sembrato caotico e minaccioso.

Per queste persone, ammettere un errore non significa semplicemente riconoscere di aver sbagliato: significa confermare quella voce interiore che da sempre ripete “non sei abbastanza bravo”. È uno dei meccanismi di difesa più comuni, spesso accompagnato da aggressività e risentimento quando la propria versione dei fatti viene messa in discussione.

La scienza dietro il dolore: cosa succede nel cervello traumatizzato

Ma perché questi schemi sono così resistenti al cambiamento? La risposta sta nella neurobiologia del trauma. Quando un bambino vive stress cronico, il suo cervello in via di sviluppo si adatta creando percorsi neurali specifici per la sopravvivenza emotiva.

Questi cambiamenti neurobiologici non sono semplicemente “cattive abitudini” che si possono eliminare con la forza di volontà. Sono adattamenti biologici reali che hanno permesso al bambino di sopravvivere emotivamente a situazioni difficili. Il problema è che questi meccanismi continuano a funzionare anche quando non servono più, influenzando profondamente la capacità di costruire relazioni sane.

Non tutto è perduto: la plasticità del cervello adulto

La notizia che cambierà la tua prospettiva è questa: il cervello mantiene una straordinaria capacità di cambiamento per tutta la vita. La neuroplasticità significa che i circuiti neurali formati durante l’infanzia possono essere modificati e “riprogrammati” attraverso nuove esperienze e interventi terapeutici specifici.

Le ricerche attuali mostrano che terapie come quella cognitivo-comportamentale, l’EMDR e gli approcci basati sulla mindfulness possono essere estremamente efficaci nel trattamento dei traumi infantili irrisolti. Non si tratta di “cancellare” il passato, ma di imparare nuovi modi per relazionarsi con esso.

Prima di iniziare a fare diagnosi a te stesso o agli altri, è cruciale sottolineare un punto: non tutti coloro che mostrano questi comportamenti hanno necessariamente vissuto traumi infantili significativi. La personalità umana è incredibilmente complessa e influenzata da una miriade di fattori genetici, ambientali e culturali.

L’importanza della compassione verso noi stessi

Quello che rende questo argomento così prezioso non è la possibilità di “etichettare” comportamenti propri o altrui, ma l’opportunità di sviluppare una comprensione più profonda e compassionevole. Quando iniziamo a vedere certi atteggiamenti come strategie di sopravvivenza sviluppate da bambini che stavano facendo del loro meglio in situazioni difficili, cambia completamente la nostra prospettiva.

Non si tratta più di “difetti caratteriali” da correggere con la forza, ma di ferite da curare con gentilezza, pazienza e competenza professionale. Questa comprensione può essere liberatoria non solo per chi ha vissuto traumi, ma anche per chi gli sta accanto e cerca di capire comportamenti apparentemente inspiegabili.

Se ti riconosci in alcuni di questi schemi e senti che stanno compromettendo la tua qualità di vita o le tue relazioni, il consiglio è sempre lo stesso: rivolgiti a un professionista della salute mentale qualificato per una valutazione approfondita.

Ricorda sempre: dietro ogni comportamento “difficile” c’è spesso una storia di adattamento a circostanze complesse. Ma c’è anche, sempre e comunque, la possibilità scientificamente provata di guarigione e crescita. Il cervello che ha imparato a proteggersi può anche imparare ad aprirsi, a fidarsi e a costruire legami autentici. La strada esiste, e non sei mai troppo adulto per percorrerla.

Indice dei contenuti